「畳やカーペットよりも清掃がしやすい」、「ダニ・カビの発生が少ない」、「さまざまな種類があり、デザイン性が高い」などの特徴があるフローリングは、インテリアのイメージを左右し、家具やカーテンのように後で簡単に変更できないため、その選定は重要です。

フローリングを選定する時には、お部屋の使用用途だけでなく、好みのテイストや一緒に使用する家具と一緒に検討すると、より理想とするインテリアに近づけることができます。

フローリングを選ぶときのポイント

フローリングを選定時にポイントとなるのは、大きく分けて2つになります。

① フローリングの構造上の種類

単層フローリング(無垢フローリング)と複合フローリングに分けられるフローリング。

それぞれのメリット・デメリットを知って、生活にあった種類を取り入れましょう。

>「フローリングの構造上の種類」詳細

② フローリングに使われる木の種類

一般的によく見聞きする10種類程度のほか、多い場合は数十種類を扱うメーカーもあるフローリングの樹種。

見た目の印象だけではなく、選ぶ際の基準として知っておいた方が良いポイントを知って、最適な樹種を見つけてみましょう。

>「フローリングに使われる木の種類」詳細

フローリングの構造上の種類

フローリングの構造上の種類

【単層フローリング(無垢フローリング)】

自然の木から切りだした一枚の木材からつくられるフローリング。

無垢フローリングや単層フローリングと呼ばれています。

【単層フローリング(無垢フローリング)のメリット・デメリット】

- 木材そのものを楽しむことができる

- 色などの経年変化を楽しめる

- 素足で歩くと気持ちいい

- 調湿効果がある

- 複合フローリングと比べて費用が高いことが多い

- 膨張と伸縮を繰りかえす

- 傷やシミがつきやすい

- 定期的にお手入れを行う必要がある(一部、お手入れが簡単な床材もあります)

【複合フローリング】

複数の板をミルフィーユのように張り合わせた合板の表面に、薄く切り出した天然木やシートを張りつけたフローリング。

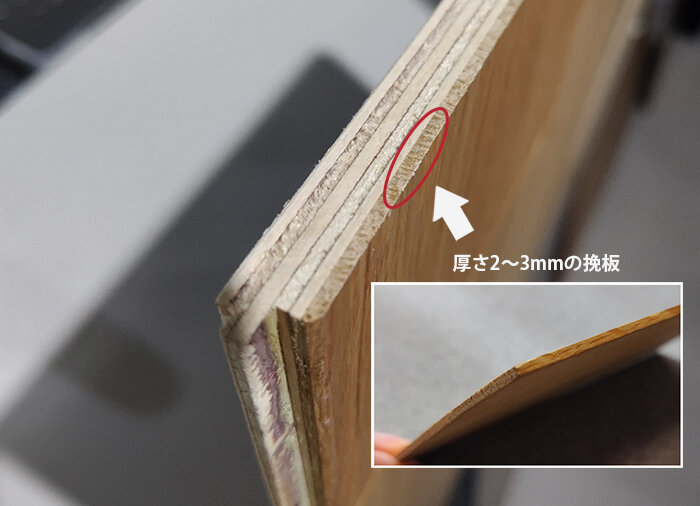

合板の表面材の厚みや種類により、「挽板(ひきいた)」「突板(つきいた)」「シート」に分けられる。

(挽板フローリング)

基材となる合板に、厚さ2~3mmに挽いた木材を張ったフローリング。

【挽板フローリングのメリット・デメリット】

- 無垢フローリングと同様に質感や風合いを楽しめる

- 無垢フローリングに比べると膨潤や伸縮が少ないため、床暖房対応のフローリングが多い

- 天然木の下にある合板が見える心配が少ない

- 複合フローリングの中では費用が高い

- 無垢フローリングに比べると選択できる木の種類が少ない

- 傷やシミがつきやすい

(突板フローリング)

基材となる合板に、厚さ0.3~1mm程度に薄くスライスした木材を貼ったフローリング。

【突板フローリングのメリット・デメリット】

- 一般的には挽板フローリングよりも安価

- 湿度や温度変化の影響を受けにくく、挽板フローリングに比べてメンテナンスが楽

- 表面の天然木が薄いため、基盤となる合板が見えてしまうことがある

- 歩きごごちは無垢や挽板より劣る

(シートフローリング)

基盤となる合板の表面に、木目がプリントされているシートを貼り付けたフローリング。

【シートフローリングのメリット・デメリット】

- 比較的安価

- 汚れが落としやすくお手入れがラク

- 水や汚れに強い

- 色柄のバリエーションが豊富

- 本物の木のような質感や温かみがない

- 傷や剥がれがおきやすい

- 無垢フローリングや挽板フローリングのような経年劣化を味わうことができない

フローリングに使われる木の種類

フローリングに使われる木の種類

木の種類には「針葉樹」と「広葉樹」の2つがあり、葉の形や樹の形といった見た目の違いのほか、目には見えない木の構造(細胞)にも大きな違いがあります。

| 針葉樹 | 広葉樹 | |

|---|---|---|

| 葉のかたち | 針のように細く尖っている | 広くて平ら |

| 樹のかたち | 幹はまっすぐ上に伸びる | 幹は太く、曲がりながら育つ |

| 重さ/硬さ | 軽い/やわらかい | 重い/硬い |

| 温度 | 夏:冷たい 冬:暖かい | 夏:冷たい 冬:冷たい |

| 価格 | 広葉樹より安価 | 針葉樹より高価 |

| 主な種類 | スギ、パイン | オーク(ナラ)、ウォールナット、メープル |

フローリング材としてみるとは、広葉樹は傷に強く、針葉樹はやわらかくへこみやすいという特徴があります。

そのため、樹種を選ぶ際の基準の一つの考え方として、それぞれの部屋を、誰と、どのように、使用するかによって検討してみても良いかもしれません。

(インテリアのテイストから樹種を選ぶ)

「針葉樹」と「広葉樹」だけでなく、木の種類により見た目の印象も大きな違いがあります。

相性のいいインテリアのテイストから、お好みの雰囲気を選んでみてもいいかもしれません。

ナチュラルや北欧テイストとの相性が良い【オーク】

日本では「ナラ」と呼ばれる、力強い木目が特徴的な樹種。

床材としては適度な堅さがあり機能的。加えて加工性の良さから世界中で家具や床材、ウイスキー樽などに幅広く利用されています。木目の美しさや明るい色合いが特徴です。

モダンやクラシックテイストとの相性が良い【ウォールナット】

世界三大銘木に数えられる、北米を代表する樹種。

衝撃に強く、つやのある表情は重厚感を感じることができ、経年変化の色合いを楽しめることでも知られています。

深みのある濃いブラウン色と美しい木目が特徴です。

北欧やシンプルモダンテイストとの相性が良い【メープル】

北米を代表する樹種のひとつで、乳白色で明るい色味とやわらかい木目が特徴。

緻密でなめらかな光沢感を持ち、お部屋全体を明るくしてくるたけでなく、摩耗性が強く、ダンスホールの床材としても使用されています。

和モダンテイストとの相性が良い【スギ】

自然豊かな節や木目が特徴的で、古くから日本で床材として利用されてきた代表的な樹種。

やわらかい材質のため、身体にかかる負担を軽減してくれます。また経年変化により色味が変化するため、使えば使うほど木の味わいがより感じられる樹種です。

カントリーやスカンジナビアスタイルとの相性が良い【パイン】

世界中で流通量が多く、幅広い用途のフローリングとして使用されている樹種。

やわらかいとされる針葉樹の中では比較的硬く、独特な節目が特徴。経年変化により、美しいあめ色へと変化するのも多くに親しまれている理由です。

※上記のカッコ内に記載されている樹種名は「マルホンMOKUZA.com」で使用している樹種名となります。

OZONEのコンサルタントからワンポイントアドバイス

OZONEのコンサルタントからワンポイントアドバイス

フローリングを選定する際に重要なことは、実際に「自分の目で見て、手で触れて、体感する」こと、フローリングの種類(単層・複合フローリング)によって、施工時間や費用に差が生じることを理解しておくことです。

写真やカタログのイメージだけでは、実際の雰囲気や質感を正確につかむのは難しく、広い面積を占めることから部屋全体の印象を大きく左右します。そのため、画像だけで決めるのではなく、実際に自分の足や手で触れ、納得の構造、樹種を選択するようにしましょう。

また、単層(無垢)、複合フローリングのどちらを選択するかにより、施工方法や施工できる業者も異なります。

床材のメリット・デメリットを理解したうえで、何を優先して選択するか、見極めるようにしましょう。

OZONE住まいづくりコンサルタント

川端幸枝(建築士/インテリアコーディネーター)

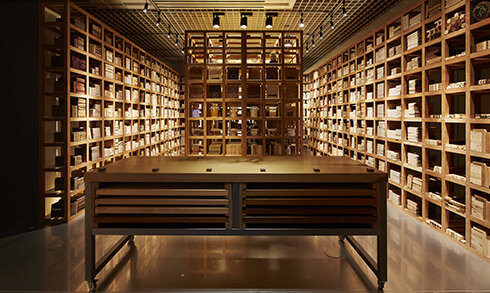

西新宿にあるリビングデザインセンターOZONEでは、単層フローリング(無垢フローリング)と複合フローリングを取り扱っているショールームが揃っており、専門のスタッフがそれぞれの特徴や違いをご説明します。実際に各ショールームの製品を比較検討しながらご覧いただけます。

実際に踏んで・触って・体感してみませんか?

(フローリングを扱っているショールーム)

<フローリング選びの参考に> OZONE活用ツアー開催中!

新築や建て替え、リノベーション(リフォーム)を検討中の方に向けて、

ショールームを巡りながら、建築家の資格を持つスタッフが客観的な立場から家づくりのアイデアやヒントを一緒に探求します。OZONEのスタッフが同行することで、家づくりのポイントや気を付けた方が良いことをアドバイスします。