人々のライフスタイルへの意識や、働き方などが大きく変容している昨今、建築とその周辺領域に対して求められる職能も変化が求められている。

「WEB OZONE」では、建築を中心とするクリエイターたちの「仕事術」をテーマにインタビューを行うシリーズを2022年3月にスタートした。彼らはどういったことを日々考えながら仕事をしているのか。その先に何を見据えているのか。インタビューによってそれらが浮き彫りなることで、読者それぞれの仕事に置き換えてみる、そんなきっかけになればと考えている。

連載第八回となる今回は、2人の建築家によるユニット、トラフ建築設計事務所(以下、トラフと略)が登場。禿(かむろ)真哉氏とともに事務所を率いる鈴野浩一氏に、都内にある彼らの事務所で話を聞いた。

「若手建築家」と呼ばれてきた2人だが、1つ年長の鈴野氏が1973年生まれで、ともに50代に突入し、2004年2月の事務所設立から20周年を迎えた。インタビューで鈴野氏は「そういえば、20年ですね」と、初めて気づいたかのように笑ったが、《テンプレート イン クラスカ》でデビューして以来、トラフへの仕事の依頼は途絶えたことがないという。これはすごいことではないだろうか。

彼らが世に送り出したプロジェクトの幅は広く、住宅、商業店舗、展覧会の空間デザインのほか、家具やプロダクトも多く、トラフのホームページの「WORK」アーカイブは一度では見切れない。

このトラフの仕事術とはどのようなものなのか? まずは、鈴野氏が建築家を目指した経緯から尋ねてみた。転機になったプロジェクトなどについても詳しく聞いていく。

鈴野 浩一(すずの こういち)氏 プロフィール

1973年神奈川県横浜市生まれ。1996年東京理科大学工学部第一部建築学科卒業、1998年横浜国立大学大学院工学部建築学専攻修士課程修了後、1998~2001年シーラカンス K&Hに勤務。2002~2003年にオーストラリア・メルボルンにある設計事務所・Kerstin Thompson Architectsに勤務。帰国後の2004年に禿 真哉とともに株式会社トラフ建築設計事務所を設立、同氏と共同主宰。

建築の設計をはじめ、インテリア、展覧会の会場構成、プロダクトデザイン、空間インスタレーションやムービー制作への参加など活動は多岐に渡り、建築的な思考をベースに取り組んでいる。東京・目黒にあったHotel CLASKA(ホテル クラスカ)の客室リノベーション《テンプレート イン クラスカ》でデビュー。以降の主な作品に、2007年《NIKE 1LOVE》、2008年《港北の住宅》、《空気の器》などがある。2011年のミラノサローネにおけるキヤノンの展示ではWOWとともに展示デザインを担当し、《光の織機》がエリータデザインアワード最優秀賞を受賞。2013年にAesop(イソップ)の渋谷店のデザインを手掛けて以降、約20店舗を担当し、2024年9月に南青山店がオープン。

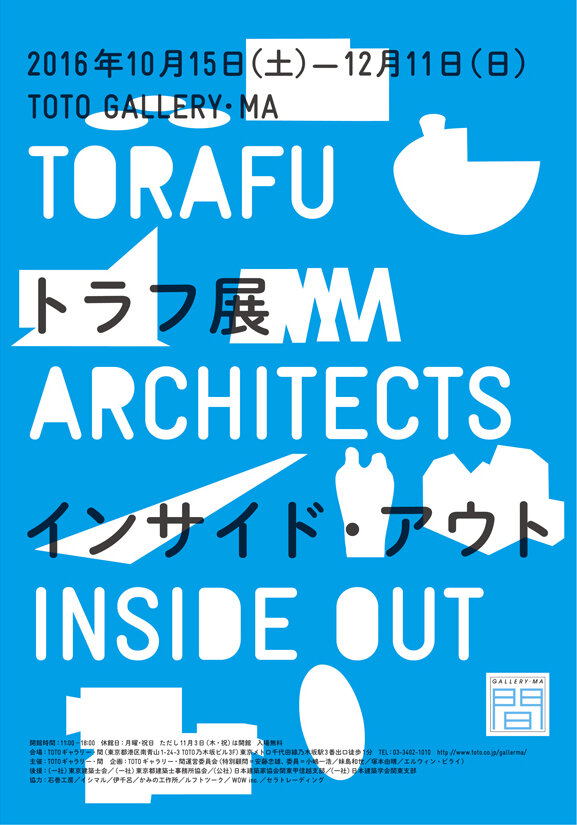

トラフとしての著作に、2011年『空気の器の本』、作品集『TORAFU ARCHITECTS 2004-2011 トラフ建築設計事務所のアイデアとプロセス』 (ともに美術出版社)、2012年絵本『トラフの小さな都市計画』 (平凡社)、2016年『トラフ建築設計事務所 インサイド・アウト』(TOTO出版)などがある。

続きを読む

イソップ 南青山(2024)Courtesy of Aesop, ©Norihito Yamauchi

「建築家の仕事術 鈴野浩一インタビュー」前編 INDEX

Boy Meets Architecture

ーそもそも、どうして建築家になろうと思ったのですか。

鈴野 世の中に建築家という職業があると僕が知ったのは、けっこう早くて、小学生の頃でした。実は僕、勉強があまり得意ではない子どもだったので、親が心配して、家庭教師をつけたんです。その人が、横浜国立大学で建築を学んでいる人だった。大学の帰りに家庭教師をしてくれていたから、課題の建築模型を携えてくるわけです。僕は図画工作は得意だったから、大人になっても工作みたいなことができるんだって思って。世の中にどんな職業があるとか何もわかってない年頃で、そういう出会いがあった。

それで、小学校5~6年生の頃に、夏休みの自由研究かなにかで、自分が住んでいた家の模型をつくって出したんです。自分が住んでいた横浜の実家は、祖父母が建てた家で、古い屋根瓦まで1枚1枚つくって張った凝ったもので、先生とか、自宅の台所の改修にきていた業者さんからもものすごい褒められたんですね。そういう幼少期の成功体験って大きいじゃないですか。だから結構、早い段階で、建築を選びたいと考えていました。

ーそうして東京理科大学に進み、大学院は横浜国立大学へ。

鈴野 大学の学部は建築の意匠系を教えている理工学部ではなかったので、建築家になった同期は多くないんじゃないかな。僕は菊池 宏くん(※1)と親しくしていて、彼とはスイスにピーター・ズントーの建築を見に行ったり、色々と刺激を受けました。

※1 菊池 宏(きくち ひろし)氏

1972年東京生まれ、1996年東京理科大学工学部第一部建築学科卒、1998年東京理科大学大学院工学研究科建築学修了。2000年から2004年まで在籍したHdMでは、プラダ青山店などを担当。2004年より菊地宏建築設計事務所主宰。2018年より武蔵野美術大学教授。

インタビューを受ける鈴野氏の背後には、これまで手がけてきたプロジェクトの模型やモックアップなどがずらりと並ぶ

事務所設立のきっかけはホテルの客室リノベーション

ートラフは禿さんとのユニットですが、生まれも年も出身大学も、勤務先も違います(※禿氏は1974年島根県生まれ、明治大学および大学院の出身。2003年まで青木淳建築設計事務所勤務)。どのタイミングで接点があったのですか。

鈴野

僕が最初に勤めたシーラカンスK&Hの同期が明治大学の出身で、禿の先輩でした。面識はあったものの、禿とユニットを組むきっかけになったのは、2003年に開業したHotel CLASKA(以下、一部でクラスカと略)での仕事です。

僕は、シーラカンスを辞めたあと、1年ほど働いていたオーストラリア(豪州)から帰国したばかり。禿も青木淳さんの事務所を退所するというタイミングで、クラスカのリノベーションを手がけていたUDSに入社した大学の後輩から客室改装の話がきた。予算が少なかったので、駆け出しの建築家に依頼してくれたのです。トラフとして3部屋を担当しました。

テンプレート イン クラスカ(2004)撮影:阿野太一

ークラスカは、鈴野さんたち建築家やデザイナーが参画して既存のホテルを改修した、リノベホテルの先駆けとなった、伝説のホテルですね(2021年に閉館)。トラフのデビュー作となったこのクラスカが発表されたとき、斬新でありながら、どことなく懐かしさを覚えました。

鈴野 クラスカの「テンプレート」は、作図ソフトもCADも大学に導入されていない学生時代を過ごした者にとって必須のアイテムだった、プラスチック製のテンプレートからきています。僕らの身体に染みついた「テンプレート」をインテリアに転用しました。

クラスカの「テンプレート」 ©︎ トラフ建築設計事務所

テンプレート イン クラスカ(2004)撮影:五十嵐真

「トラフ」命名の経緯

鈴野 この時、僕も、おそらく禿も、クラスカの仕事だけのつもりでタッグを組んだのです。終わったらコンビを解消する予定でした。だから事務所名も、2人の名前を冠さずに「トラフ(TORAFU)」とした。意味をよく聞かれるんですけど、耳障りの良さ、音(おと)だけで決めたから、意味は何もないんです。

ー南海トラフの「トラフ」でもなく?

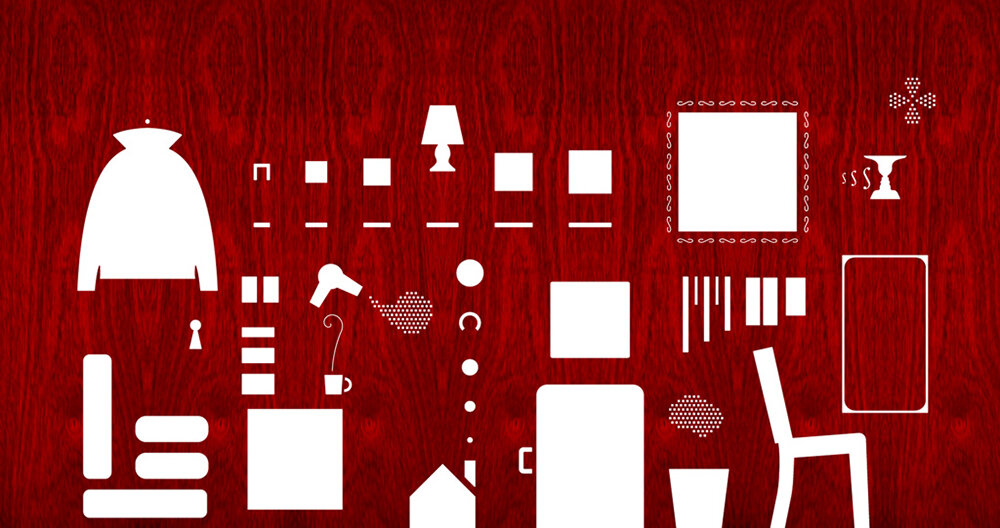

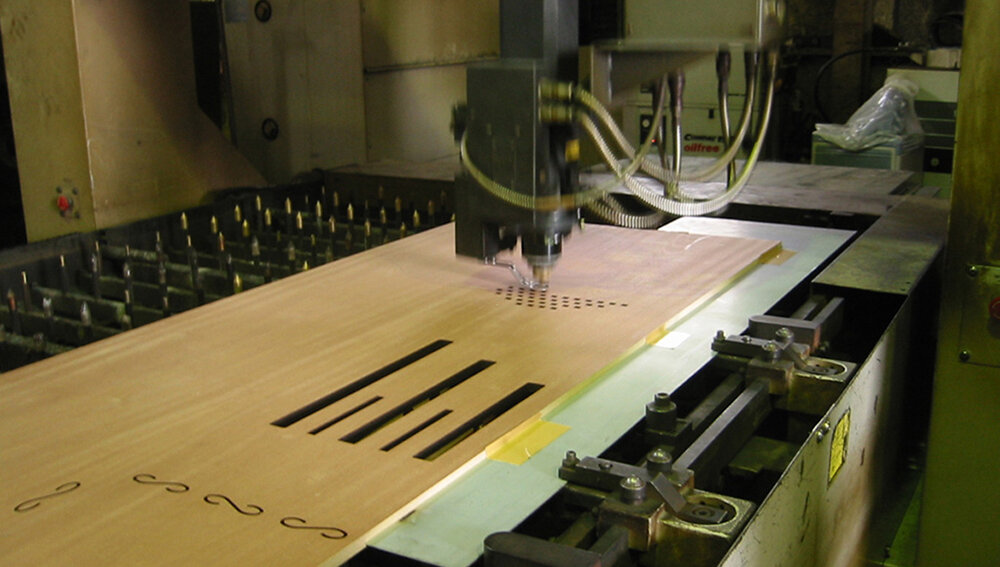

鈴野 それもよく言われるけど、全く関係ありません。何の意味もない、3文字の造語です。3文字という数は、なんとなく「トウフ(豆腐)」みたいな柔らかいイメージにしたくて(笑)。南海トラフが一般名称化したのは2011年以降だと思うのですが、2003年当時、調べた限りで「トラフ」は出てこなかった。クラスカを請け負うために事務所名が必要だと迫られて、テンプレートをレーザーカッターで加工中という佳境の中で、ああでもないこうでもないと禿と二人で捻り出したのが「トラフ」でした。

「クラスカ」のテンプレートをレーザーカット中の様子 ©︎ トラフ建築設計事務所