建築を中心とするクリエイターたちの「仕事術」についてインタビューするシリーズの第七回。今回は、大学時代にものづくりの現場に関わる窓について、その後は食と建築、「フードスケープ(Foodscape)」にテーマを絞り込んで研究に取り組み、大手ゼネコンの設計部に就職した今でも、それらから得た知見を個人としての活動の軸とする正田智樹(しょうだ ともき)氏にインタビューを行った。氏は、日本とイタリアでリサーチして得た多様な「フードスケープ」の知見を、建物を設計するうえで活かせないかと考えている。

インタビューの後編では、「フードスケープ」はその一部といえるランドスケープに正田氏が興味をもち、建築の道に進んだ経緯や、日伊の「フードスケープ」を構成している要素やふるまい、それらを支えている人々の存在について話を聞いていく。

正田智樹(しょうだ ともき)氏 プロフィール

一級建築士。1990年千葉県生まれ。父親の転勤に伴い、幼少期をフランス、インドネシア、中国、ベルギーで過ごす。帰国後、東京工業大学(東工大)に進学。2014-15年に在籍した塚本由晴研究室では2017年に刊行された『WindowScape3 -窓の仕事学』(フィルムアート社)の調査・研究に携わる。2016-2017年にイタリア・ミラノ工科大学留学。現地では、スローフード(Slow Food)に登録されているイタリアの伝統的な食品を、建築の視点から調査。2018年より会社員にて設計業務に従事。著書に『Foodscape フードスケープ:図解 食がつくる建築と風景』(学芸出版社、2023年)がある。

「建築家の仕事術 正田智樹インタビュー」後編 INDEX

ランドスケープと建築を意識した幼少期の体験

ー正田さんはなぜ東京工業大学(東工大)で建築を学ぼうと思ったのですか。

正田

そもそもは、ランドスケープと建築との関係性に興味がありました。私は父親の仕事の関係で、10代の後半まで海外で暮らしていました。フランス、インドネシア、中国、ベルギーと、アジアとヨーロッパに住んでいました。建築に興味を持ったきっかけはベルギーのランドスケープと街の関係です。ベルギーは街の中に緑が多く、車道と自転車道、トラム、歩道が並行して走り、それぞれの分離帯にとても高い街路樹が立っていたり、大きな公園が街の中にあり、その公園の中にオフィスビルが建っていたりするんです。特に衝撃を受けたのは公園と街が連続的につながっていることでした。道路と公園の芝が隣り合わせになっていてそこから公園の森や湖が奥へつながっていくんです。一方、日本では公園の周りに生垣をつくることで街と公園の境界線をつくっている。高校生ながら、その連続性や一体感には感動を覚えました。

帰国して受験生の際に、芦原義信先生の名著『街並みの美学』を読み、まちと公園の境界に関して同じ問いを立てられていることがわかりました。公園や建築自体のデザインではなく、それをどのように繋いでいくか、そうした物と物、場所と場所の繋ぎ方をデザインする建築の仕事にとても関心を持ちました。

東工大は当時、塚本由晴先生のほかに安田幸一先生、奥山信一先生、藤岡洋保先生も教えていらして、そうした先生方から学びたいと思いました。そして、幼い頃に世界の各地でいろいろな文化に触れた経験を活かし、そうした文化や自然環境、宗教などと建築の関係を探りたかった。それがフィールドワークをやりたいと感じたきっかけです。

ー正田さんは、建物だけでなく、食も現地でリサーチされたのですね

正田 はい(笑)、取材先の料理は全て食べました。料理を食べ、その料理が生まれた背景を風景から建築、工程から見れたことはとても贅沢な経験でした。おいしさが建築を維持し続ける一番のモチベーションだと思うので、それを感じることは重要でした。そこでしか食べられないような感動が毎回あります。フードスケープのフィールドワークの醍醐味の一つです。

フードスケープを構成する建築の要素

ー前編では、イタリアと日本の「食の現場」の違いについて触れていただきました。調査事例にみられた建築的な要素をもう少し詳しく教えてください。

正田

具体的な建築要素に入る前に、そもそも食の生産と建築的要素がどのように関係しているのか、そして食の風景をどのように捉えているのかをご説明します。

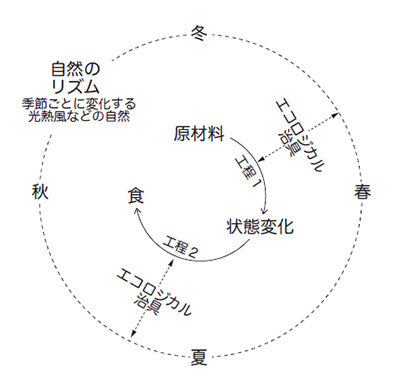

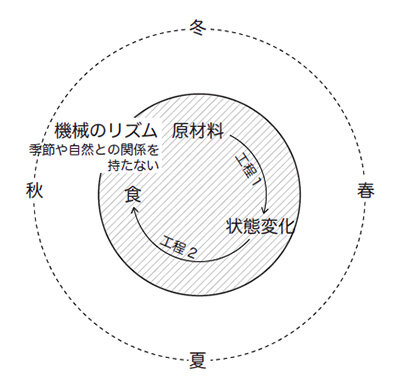

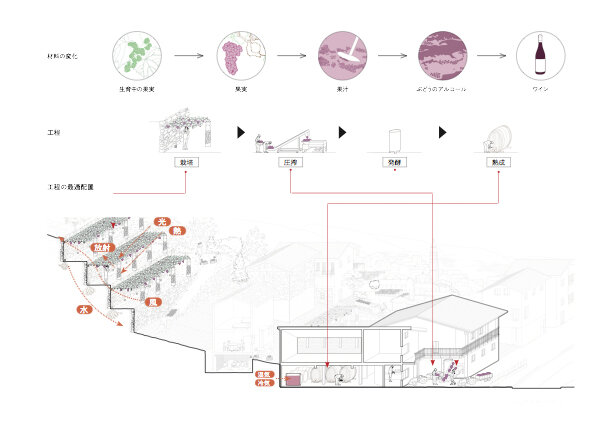

食の生産は”材料の変化”と”工程”に分けることができると考えています。下図はワインの生産の場合です。そして材料が変化する間に工程がある。工程の中にそれぞれ建築があるのではないか、というのがこの図の見立てです。材料の変化は時代や場所にとらわれずに不変ですが、工程はその地域の気候、技術の変化によって道具や建築によって変化します。寒い地域では栽培に熱が必要だったり、太陽の光をたくさん受けるためにパーゴラをつけたり。ある工程の建築や道具に着目することで、その地域の気候や文化の特徴を浮かび上がらせることができるのです。

そうした地域の地形、気候や文化に沿った建築や道具のある工程が最適配置され、工程全体を見るとその地域の風景がつくられる。

材料の変化、工程、工程の最適配置

これらの工程の中で材料の変化を進めるために、建築的要素が寄与していると考えています。二つの事例をご紹介します。

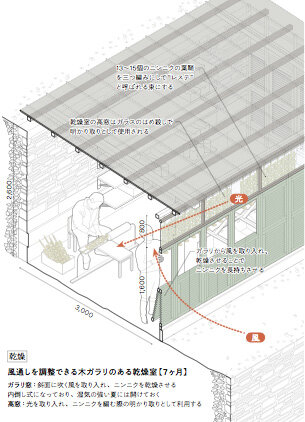

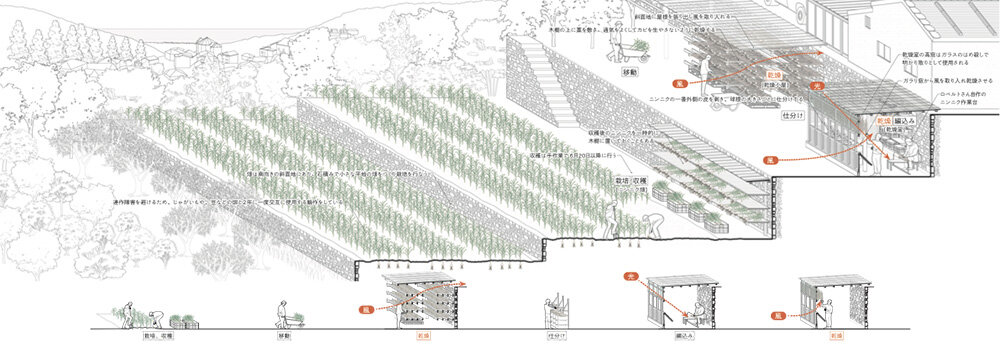

ヴェッサーリコ村のニンニクは、ジェノバの北に位置する村で収穫でき、栽培、収穫、乾燥、皮剥き、編み込み、乾燥の順に工程が進められます。食べられるまでに2回乾燥工程を行うのはより長持ちさせるためです。1回目の乾燥は収穫したニンニクをそのまま乾燥させ、皮剥きをした後、ニンニクの葉経部分を三つ編みにして、再度乾燥させます。そこでの乾燥工房がとても美しいです。木製ガラリを2つ積んだ窓が立面的に並び、上部のガラリ窓は内倒し窓になっています。ニンニクは下からの風で乾燥させるのがよく、その日の天候によって風の通りを調整できるようになっています。さらに、ガラリ窓の上にはガラスが嵌められ、ハイサイドライトが室内の作業スペースを照らします。ニンニクは日光で成長してしまうため、ニンニクには日の光が被らないようになっています。

風通しを調整できるガラリ窓とその上に設置された明かり取り用の高窓(撮影:正田智樹)

アイソメ図とニンニクを吊り下げている様子(図版・撮影:正田智樹)

ヴェッサーリコ村のニンニクのヴァレーセクション(図版:正田智樹)